Por Ariel Dilon | Conversación con Mariana Dimópulos publicada en El Ansia 3

CORRESPONDER. Me iba de viaje, y al volver nos quedaría poco tiempo para mantener, como habría sido ideal, una serie de entrevistas a las que luego habría que encontrarles una forma que –asumía yo– estaría más cerca del contrapunto entre colegas que del reportaje.

Entonces le hice una propuesta en dos tiempos. El primero consistiría en intercambiar, vía mail, ideas, experiencias, intuiciones sobre nuestras tareas como traductores. Aunque fuera de manera errática y fragmentaria, cada tantos días o cada vez que apareciera esa reflexión, por ejemplo, en el curso de una jornada de trabajo como las que seguramente teníamos, en ese momento, los dos. La segunda parte sería un encuentro cara a cara, a mi vuelta, a mediados de diciembre, para charlar a partir de lo que esa correspondencia previa nos hubiera dejado entre las manos. “Es un formato de encuentro”, le escribí a mediados de agosto de 2015, “que podría unir lo útil –al ir haciendo acopio de ideas sin interrumpir nuestras urgencias cotidianas– a lo agradable de dar voz, quizás, a esa especie de subconsciente del traductor, la voz propia que va guiando los movimientos (lingüísticos, intelectuales, emocionales, epistemológicos por así decir) mediante los cuales uno intenta re-construir la voz de otro. Y este mail, que empecé sin saber qué iba a decirte, podría ser el primer envión de ese intercambio.”

Me respondió al día siguiente: “Por mi lado, estoy en un momento casi de arrebato de tanta libertad: sin traducir nada. Así que quizá las inquietudes y reflexiones queden de tu lado en una primera instancia, a lo que yo podría ir respondiendo. O quizá se te ocurre alguna pregunta en especial como para el primer puntapié. Estoy libre, te decía, pero vengo de una traducción terrible (no le cabe otro adjetivo). De enero a julio estuve traduciendo un libro de Heidegger, unas clases sobre Schelling que dio en 1936. Para eso, hubo que estudiar bastante, porque era la primera vez que traducía a ese autor. Hacia delante me espera: una biografía de Susan Sontag y unas clases de Adorno para el año que viene (precisamente sobre Heidegger). En el medio –de ahí la pausa– escribo un libro de ensayo que me encargaron. Pero mi relación con la traducción también se volvió académica, porque doy clases en Puán de algo con un nombre horrible: traductología. En realidad, trato de pensar si se puede hacer una teoría de la traducción que no sea algo puramente lingüístico”.

Esa respuesta de Mariana D fue el golpe de diapasón de lo que iba a ser en cierto modo un amable desencuentro. La sincronía nunca se produjo: cuando yo traducía tantas horas diarias que no encontraba un minuto para formular ni reflexiones ni preguntas, ella gozaba de ese “arrebato de libertad” que consiste en estar sin traducir; cuando ella volvió al oficio del pasaje de lengua yo tenía que aprovechar mi excepcional, ansiado, acotado, sagrado momento de escritura en virtud de una beca; cuando tal vez habríamos podido intercambiar más fecundamente, porque yo retomé, todavía en el norte de Francia y dividiendo mis días, mi interrumpida traducción de Dixon, la concentración que había sido tan fructífera durante un mes y medio voló de repente en pedazos con las noticias que llegaban –como una marea de espanto por un lado, y como el déjà vu de una increíble auto-castración política, por otro– desde París y la Argentina respectivamente.

Pero la correspondencia no se interrumpió, aun en su discontinuidad o en su discordancia. Cada tanto, uno de los dos se aparecía por la pantalla del otro con un mensaje corto o largo, dando a entender que no se había retirado de este diálogo, del que faltarán para siempre, aquí, las impresiones del otro lado: no sé qué efecto pudo haberle causado a ella lo poco que yo dije sobre mi traducción. Pero retengo dos o tres entradas suyas que marcaron mis intervenciones y mis esperas.

COMPARAR. La primera de esas marcas se produjo cuando, después de muchos días de silencio, sentí que tenía que relanzar nuestra correspondencia. Con mis más años que los suyos y mis más libros traducidos a cuestas, descubrí muy pronto que me había expuesto un poco demasiado al plantear, desde la práctica y poetizándola quizá en exceso, una cuestión que su respuesta me devolvía en un espejo teórico más informado.

Escribí: “Así, sin preámbulos. A la mañana leía las dos o tres páginas de la novela de Dixon que planeo traducir esta tarde. Podía oír perfectamente en mi cabeza –pero sin oírlas, al mismo tiempo, quiero decir, sin abandonar la lengua de origen del murmullo para mí mismo– las voces que tendrían, en la lengua de destino, los personajes, así como la línea del narrador (mucha coloquialidad, narrador invisible, pura humanidad a vista y paciencia). Y me dije: entonces, cuando traduzco, ¿traduzco a mi propia lengua, o a una lengua que es ambas lenguas a la vez, la de origen y la de destino? Porque realmente no me gustaría para nada que estos personajes dejaran de sonar típicamente norteamericanos, no me gustaría desnaturalizarlos al naturalizar en exceso. ¿Es como si al traducir, cada vez, uno inventara una tercera lengua? (Y al escribir, ¿qué pasa si a uno esa lengua se le pega? Pero esto es un problema secundario, que no quiero que nos saque por ahora de la huella de nuestro asunto)” (12/11/2015).

La respuesta de Mariana D, el mismo día, me dejó preguntándome si no me haría falta un poco más de traductología. Quiero decir: yo creo que hago las cosas bien, pero mi reflexión sobre ellas me parece, comparada con la suya, bastante ingenua.

“Bueno, eso de la tercera lengua está discutido” –escribió– “y se llegó a diversas conclusiones; yo lo resuelvo en mi cabeza defendiendo la idea de que la traducción es un género (literario) por sí mismo” –sobre esto hará, más adelante, en nuestra charla de bar, una distinción categórica–, “y en este sentido puede ‘vivir’ entre el original norteamericano, en este caso, y la escritura local (propia o no propia) de ficción. Pero como lengua, diría que juega la ley del tercero excluido, no es posible. Porque si buscamos un tercero, ponemos en riesgo la identidad del inglés consigo mismo y del castellano consigo mismo y multiplicamos todas estas posibilidades al infinito. La otra opción es la de la lengua de origen, única y subyacente a las otras lenguas ‘terrenales’ y traducibles, pero a mí no me convence la mística del lenguaje.”

Me tocó el orgullo al hablar de lenguas ‘terrenales’, como si yo hubiera sugerido la existencia de una lengua subyacente, ideal, platónica; no era eso, pero ¿qué era?; a veces me oigo, en mi cabeza, y no todo está en lenguas, no todo es audible, y sin embargo me oigo pensar: no es una lengua supra-terrenal, ni subconsciente (¿sub-lingüística?), es más como una taquigrafía mental. “Creo que todos los que traducimos”, seguía el mensaje, “estamos en la vieja trampa realista, aunque estemos traduciendo ciencia ficción o lo que sea: buscamos un ‘efecto’ de realidad, norteamericana pongamos en este caso, pero es un artificio el método por el que lo logramos, así como es un magnífico artificio la realidad de Madame Bovary, ¿no? O al menos eso es lo que nos enseñaron Barthes y compañía. Y creo que es lo mismo a lo que vos te referías con la naturaleza desnaturalizada. Por cierto, ya que estás en Francia y por si te interesa: estoy comprándome este libro, que parece maravilloso, a un precio razonable, usado, en Canadá:

[Y copió, allí, el vínculo a la página de Amazon. Anoto –piece of evidence, pièce de conviction– el título de la obra: La Bataille du grec à la renaissance, de Jean-Christophe Saladin.]1

Otro día –segunda marca– llegó su descripción de las “dificultades y preguntas” con las que se topó traduciendo a Heidegger. Debo admitir que me dejó inquieto y algo perplejo la manera en que aseguró cada cuerda de la nave antes de izar las velas y largarse a navegar entre dos lenguas: preparativos de viaje inconmensurables –e impagables– que un traductor debe hacer y casi nunca hace, en el mundo real, sencillamente porque no tiene tiempo. De su mail del 2 de diciembre:

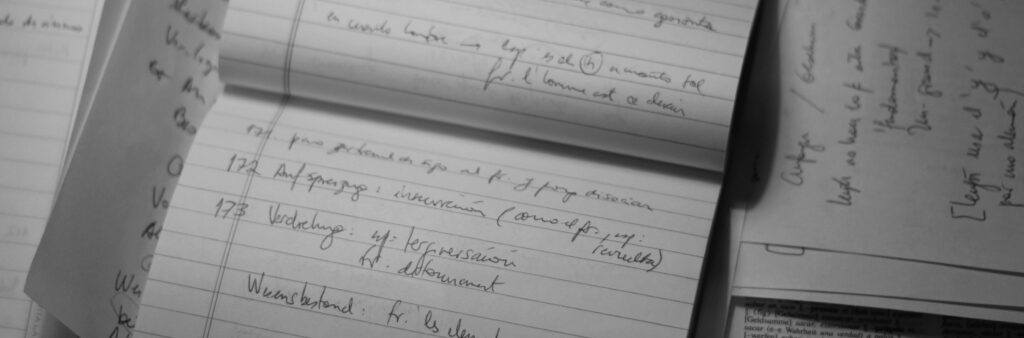

“Te había dicho que, a falta de reflexiones estrictamente actuales sobre una traducción de este momento, te podía contar algo de la que hice a principios de año. Lo primero es que, al tratarse de un libro de filosofía, había que armarse un plan de estudio. Como no era EL libro del autor (Heidegger) sino un libro ‘secundario’, había que tener leídos los más importantes, y yo tenía realmente leídos solo los textos más tardíos. Eso hice todas las mañanas muy temprano en diciembre y enero, tomando apuntes. Cuánto me sirvió para la traducción misma, no lo sé. Creo que solo con el avance del trabajo me di cuenta de que los problemas puramente terminológicos de estas clases sobre Schelling que me tocaba traducir (de 1936) respondían a un estadio intermedio del autor, entre Ser y tiempo y lo que vino después. Así que al principio me dejé guiar mucho por cómo resolvían los traductores de Ser y tiempo ciertos términos, que más adelante tuve que modificar. No era incorrecto, pero era poco preciso.

“En toda su importancia, esta dificultad apareció solo al final. Uno está acostumbrado a modificar soluciones en la traducción de los conceptos con el avance, con las correcciones y con el estudio de los otros traductores, pero con Heidegger pasaba algo distinto. Él mismo pone en duda el uso estable, conceptual, de sus propios términos. De modo que, una vez entendidas estas transformaciones internas (las que pude descubrir), tuve que violar la ley primera de la traducción filosófica y usar sinónimos para aquello que no lo tiene, que es precisamente el concepto.

“Además, me di cuenta de que había una enorme deriva de términos de Heidegger en castellano, ante todo por la cantidad de gente de distintas procedencias que lo traduce. Uno de los ‘dramas’ con los que me encontré es no estar de acuerdo para nada con la mayoría de las decisiones de la única visible traductora argentina de Heidegger, Dina Picotti. Así que un segundo trabajo fue ir a buscarme un traductor que me gustase, que hubiese hecho textos de Heidegger menos importantes pero con mayor comprensión. Así encontré a Leyte y Cortés, dos traductores españoles excelentes. Ellos, sin saberlo, me ayudaron a entender procesos de interpretación y de decisión, aunque el término en sí mismo no fuera el que yo estaba buscando.

“Solo después pude enfrentarme con la traducción al castellano ya existente de este mismo libro que yo acababa de traducir, y evaluar mi trabajo con el que había hecho un excelente traductor venezolano en los años setenta u ochenta.

“Así que fue un trabajo enorme, tan grande que puso en duda mi voluntad de seguir haciendo este tipo de traducciones. Si uno las encara, es porque además de traducir quiere estudiar, pero ante todo dar algo que valga mínimamente la pena. Y sin embargo, finalmente la sensación no es más que: hice, con toda la seriedad de la que soy capaz, sencillamente lo que pude. Uno se vuelve –o debería volverse– muy humilde en estas cosas.”

Extrapolo, de la charla en el bar, esta confesión posterior: “Uno se siente todo el tiempo por encima de sus fuerzas: ‘esto me queda grande, esto me queda grande’. Hay en eso un costado megalómano, también, ¿no?”.

CLASIFICAR. ¿Hay tipos de traductores como hay tipos de escritores? Quiero decir: tipologías recurrentes. Tentativa –parcial– de clasificación. Está el traductor artesano, que traduce por vocación y/o como medio de supervivencia, y que tiene un sentido del oficio (la cosa debe atender –va de suyo– a la fidelidad, y debe funcionar, sostenerse, fluir), y un variablemente desarrollado sentido de la belleza que –como mínimo de a ratos– lo hace artista. Es la categoría en la que entran muchos traductores excelentes, algunos de ellos escritores (que desde luego son artistas que traducen, pero que saben, también de manera variable, colocarse en segundo plano). Sin ningún orden: Bernárdez, Pezzoni, Cortázar, el propio Borges pese a ciertas acusaciones de sobre-escritura, Víctor Goldstein, el español Miguel Sáenz, Roberto Raschella, Carlos Gardini, Marcelo Cohen, César Aira, María Negroni, la dupla Arijón-Belloc, Pedro Rey, Andrés Ehrenhaus, Martín Schiffino, larguísima tradición argentina en la que uno aspira a tener derecho de anotarse. Está el traductor puramente artista, que traduce porque quiere y para sí mismo. Suele ser un escritor que se da el lujo y el descanso de traducir y que, cuando además es autor consagrado, encuentra, a veces, quien publique sus traducciones. Casos testigo: Rimbaud por Girondo. Las bellísimas Versiones y perversiones de Octavio Paz, enorme recopilación que hizo Galaxia Gutenberg de sus traducciones de una cantidad inverosímil de lenguas (seguramente dominaba muchas menos). Diana Bellesi traduciendo a Ursula Le Guin (hizo esas traducciones para ella misma, como un ejercicio poético y un recreo, muy lejos de la problemática de nuestro gremio). En la primera categoría, algunos son “pasadores”: los responsables de dar a conocer a un autor o un texto en la lengua de destino. Cada vez menos, porque en los editores parece haber una disposición no sólo escasa sino decreciente a oír lo que los traductores tenemos para proponer, y se reservan ellos mismos la jugada del pase: el traductor se vuelve su instrumento, más o menos en empatía con lo que eligen. ¿Y a qué categoría pertenece Mariana D? Vamos a colocarla, tentativamente, entre la primera (sin duda trae de su condición de escritora un sentido de la fluidez y de la belleza que la hace artesana, y seguramente artista) y una tercera categoría que es la de los traductores doctos (no le gustaría la palabra, pero trato de ponerle algún sello simplificador a un trabajo como el que ella hizo con Heidegger: la disposición y la disciplina de abarcar, hacia los márgenes y en profundidad, el yacimiento completo de las significaciones de un autor del campo del pensamiento, sobre todo si es un acuñador de conceptos). Pongo aquí –no tengo tan presentes otros ejemplos– las traducciones de filosofía y ciencias sociales de Horacio Pons. Pongo también el trabajo implícito de traducción que hay en los abordajes exegéticos o arqueológicos de la filosofía moderna y pos: en este sentido son traductores Nietzsche, Benjamin, Foucault (que tradujo, literalmente hablando, la Antropología en sentido pragmático de Kant), Deleuze, Derrida… Hay muchas otras categorías y subcategorías, y puentes y deslizamientos entre estas tres, pero con ellas me basta para intentar situar a la retratada frente a mi propio modo de concebir el oficio.

¿Vocación? No parece ser el caso. “¿Cómo empezaste, o cómo quisiste empezar a traducir, por qué empezaste a traducir?”, fue mi primera pregunta cuando por fin nos encontramos, el 13 de enero, en el viejo Saint Moritz de Paraguay y Esmeralda, libre por ahora de las reformas que traicionan, en muchos cafés de Buenos Aires, tanto la arquitectura original como el buen gusto. Salvo que a algún decorador vocacional se le ocurrió que, llenándolo sin más de plantas, lo rescataría de sus tristezas de interior. Cuando llegué, Mariana D me estaba esperando, aunque no fui impuntual, lo juro. El asombro, que ella me contagió, de vernos rodeados de esas criaturas verdes, venidas de otro mundo, y que echaban raíces con una paciencia de extraterrestre mal informado.

CONVERSAR. Por lo que veo en las etimologías, versar viene de dar vueltas alrededor. Dar vueltas alrededor, entonces, pero de a dos o más. Sin embargo, demos el famoso paso atrás: dejemos que el retrato se finja autorretrato.

“No quise empezar a traducir –dijo, risueña, dramática–, no, yo no quise, no. Fue un modo de ganarme la vida. Empecé en Alemania, adonde fui a estudiar alemán porque quería aprender la lengua de la escuela de Fráncfort. Eso es lo que a mí me interesaba cuando estudiaba Letras acá. Sabía muy poco alemán, cuando me fui con el que iba a ser mi marido, Ariel Magnus. Éramos chicos, nos mandamos así, íbamos a quedarnos seis meses y fueron casi siete años, primero en Heidelberg y después en Berlín, cuatro años. Hice todo un derrotero, primero estudié, después empecé a trabajar en todas las cosas posibles. Yo estaba haciendo mi doctorado supuestamente en filosofía, y al año largué, después hice un par de seminarios, uno de lógica, uno de Kant, pero realmente tengo toda una querella con lo académico. Ahora volví a Puán, el lugar de donde salí, pero en fin, ahí tengo todo otro lío que no viene al caso.

“Empecé a hacer de todo y a subir en la escala social, digamos, desde entrar a trabajar en una fábrica a las cuatro de la mañana, hasta trabajar, ya en Berlín, en una empresa de traducciones que era un horror, porque se hacían textos muy mecánicos, para hoteles. Traducía al castellano, no soy estrictamente bilingüe, así que no puedo traducir al alemán. Para España: Easy Jet, páginas web y esas cosas. Y después también traduje, para una gente de la universidad Humboldt, textos técnicos sobre energía solar, que por entonces empezaba a proliferar. Se trabajaba con el programa Trados, algo tremendo, súper mecánico, pero era la forma de salir de los laburos de servicios que hacía allá. Nos volvimos en 2005, así que esto tuvo que haber sido del 2001 al 2004, más o menos…

“Pero yo escribía, mi conexión con todo esto vino por el lado de la escritura. Cuando volvimos a Argentina, hice de todo. Mandé currículums para empezar a traducir, y di clases de análisis del discurso. La traducción era una más entre otros posibles recursos. Mariano García, un buen amigo escritor, que vive en España, me dijo: ‘Con alemán, con tus conocimientos de filosofía, puede funcionar’. Y realmente funcionó. Desde que empecé a trabajar acá, en 2005, tuve dos pausas: la crisis de 2008/2009, y en 2012.

“Hice muchas cosas. Mientras hacía textos de teoría, también hacía cosas muy estúpidas, que era lo que yo necesitaba para poder decirme: ‘Hago esto mecánicamente, y me dedico a lo que a mí me importa’. Es decir que también usaba la traducción, precisamente, para ganar dinero y nada más. Trabajé bastante para el sello Suma de Letras, de Santillana, con Julieta Obedman, para quien traducía textos horripilantes, novelas románticas, a veces se ponían súper hot y yo decía: ‘¿¡Qué es esto!?’. Le debo mucho a Julieta, precisamente porque me permitió explorar ese campo imposible y porque me enseñó un par de trucos.”

No hizo falta preguntarle si logró, como traductora, ser la pasadora de los textos que tenía ganas de traducir (omití hacer la pregunta, en realidad, pero de lo que sigue se deduce su respuesta):

“Paralelamente conocí a Leonora Djament [Eterna Cadencia]. Yo tenía unos textos sobre Adorno y Benjamin, de la escuela de Fráncfort, que había traído de Alemania y quería traducir. Eso no le interesó a nadie. Primero se lo llevé a Katz y no le interesó. Después se lo llevé a Leonora que me dijo: ‘Sí, pero en realidad no esto, yo tengo otra cosa’.”

Desventuras del pasador: ¿quién de nosotros no se ha visto traduciendo otro libro de ese autor que tanto anhelaba traducir? Casi casi. De esos casi están hechas algunas de las mejores carreras de traductor. En Mariana D, la gratitud prevalece:

“[Leonora] me lo dijo en ese momento, ella tiene esa cosa preclara: ‘Te encontraste con la persona indicada’. Y era verdad. Todo lo que se hizo de la escuela de Fráncfort en Eterna Cadencia, menos un libro, lo traduje yo. Yo llevé el proyecto de las clases de Adorno… de las diecisiete clases había sólo tres traducidas en los años ochenta. Entonces empezamos a traducir Benjamin. Después, los derechos de Benjamin caducaron, lo cual aceleró la cuestión, aunque también aceleró que todo el mundo se pusiera a sacar sus libros. Era: ‘¿Me hacés un Benjamin?’, ‘¿me hacés un Benjamin?’. Un momento: yo trabajo para Leonora. Ella me dio este espacio, y he tratado de serle todo lo fiel posible. Pero en fin: se paga como se paga la traducción en Argentina, con lo cual yo dejé la vida, estos últimos tres años. Prácticamente es literal…”

(Como yo no quiero ser quejoso, aprovecho la tanda de quejas que se le escapan a ella, sin perder desde luego su sentido del humor. Vida de una traductora:)

“Nunca me fui de vacaciones, pero en este tiempo menos todavía. Me tomé menos pausas, me tomé menos tardes libres, tengo todos los fines de semana ocupados. Alienación.”

QUID PRO QUO. Compilemos rápidamente, sacándolas de contexto, algunas razones para elegir esa alienación:

1) “Estoy en un momento en que me digo que no me puedo quejar, porque me ha ido bien, y porque en general los traductores no tienen reconocimiento… Hay un lugar, en la filosofía, en el que se instala una discusión sobre la traducción –a riesgo también del traductor– que no se instala cuando uno traduce ficción, y que en mi caso, hasta ahora, se dejó ver por algo positivo, que implicó seguir consiguiendo trabajo y tener cierto reconocimiento.”

2) “Siempre hay sombras, en tu propia escritura, de lo que estás traduciendo, del libro del otro… En el caso de la traducción de filosofía, es menor, claramente menor que en el caso de la traducción de literatura. Esa era una de las cosas por las cuales yo no quería traducir literatura. Para mi marido, que también es escritor y traductor, eso nunca fue un problema: él es el hombre del equilibrio. Yo no: yo estoy llena de pasiones y dificultades. Voy y entro de lleno en todo, y me pierdo, y vuelvo a salir y digo: ‘Nunca más, acá’. Traducir filosofía es una forma de resolver esa sombra, esa amenaza: el estilo del otro como amenaza.”

3) “Hay en el fondo una especie de pretensión mala. Y de prueba. De decir: a ver si yo esto lo puedo hacer. Un deseo de estudio. Esa cosa recontra-adorniana: Heidegger es el enemigo, hay que pegarle, pegarle y pegarle. Pero para eso hay que leerlo. Me sirvió para eso, y ahora quiero escribir algo sobre el tema, de modo que hay una retroalimentación.”

La traducción es la amante más absorbente: si uno llega a ella por la escritura, puede convertirse en su peor enemiga, al punto de echarla de casa:

“Entonces, me di cuenta de que tenía que poner un límite: ‘Yo acá me planto, y este año vivo de otra cosa, me voy a dar clases, vivo con nada, seremos recontragasoleros…’. Este año, estoy prácticamente decidida a no traducir. Törless, el texto de Musil, una novela muy breve, es lo único que tengo comprometido hacer, a todo lo demás dije que no. Puede ser que esto sea el fin de mi existencia, pero era eso o… Tengo una novela por escribir, estoy escribiendo un libro de ensayos… Si además traduzco, colapso. Tengo esa ambivalencia con la traducción: por un lado mucho amor, mucho compromiso, mucho levantarme a las cinco de la mañana y todo eso, y por otro lado: ‘¡Sabés qué, no te quiero ver nunca más!’.”

–Pero debe haber una razón por la cual te quedás con Musil, entre otras traducciones posibles… ¿eso no tiene que ver con el interés del estilo?

–Una cierta afinidad con Musil, sí. Yo traduje unas nouvelles de él sobre las mujeres, para una colección que armó Coetzee para El hilo de Ariadna. Son unos textos de alrededor de 1911, que están entre Törless y El hombre sin atributos, y que son de una dificultad terrible… Tuve toda una pelea con Coetzee [se ríe], yo me peleo con todo el mundo, no tengo ningún problema, no me importa si sos premio Nobel… Hice toda una investigación para poder traducir, para entender lo que decía el texto, para saber de qué hablaba, a ese nivel puro, básico, de la comprensión. Pedí a familiares en Alemania que me escanearan una tesis doctoral en Basilea. Cuando terminé la traducción, se la entregué a Soledad Costantini y le dije: “Esto merece notas al pie, porque el texto es realmente muy hermético”. Me pidió que se lo escribiera a Coetzee. ¡Mi inglés escrito es horrible! Pero así es como uno vive: yo tenía esa mañana para resolverlo y después, otras cincuenta cosas, de modo que le mandé un mail –traduje lo que le había escrito a Soledad– diciéndole lo que pensaba. Más tarde, cuando lo conocí personalmente –quizá no supiera que era yo–, me pareció un viejito amable. Pero en ese momento me respondió tratándome como si yo quisiera figurar en su libro. Yo digo: ‘¡Ah, pero sos un estúpido! Me parece bien que todo el mundo quiera sacar una tajada de tu fama, pero no es mi caso. Yo realmente hice un trabajo de investigación para esto y me parece que…’. Ya había hecho otras ediciones anotadas en mi vida, cosa que el tipo no sabía, pero eso qué importa. En fin, esto es anecdótico. En todo caso, siento que ya estoy cerca de Musil, y cuando Tajamar, una editorial chilena, me ofreció Törless, dije que sí. Hay en eso una mezcla de gusto y conveniencia.

ATACAR. “¿Por qué transcribir [los sueños]” –se pregunta Georges Perec en La boutique obscure, antes de transcribir ciento veinticuatro de su propia cosecha nocturna– “cuando uno sabe que no hará otra cosa que traicionarlos (y traicionarse, sin duda, al mismo tiempo)?” Si Perec tiene razón, existe el riesgo adicional, en mi caso, de traicionar, además de mi sueño, a aquella de quien debo dar una versión: Portrait of Mariana D as a Translator. La pertinencia de contar aquí un sueño mío, con más razón, aparece problemática: salvo por su asunto, aquello sobre lo cual el sueño versa –¡los sueños versan!–, es decir “verdad y traducción”; pero sobre todo, por su oportunidad (soñado después del encuentro en el bar con Mariana D, mi sueño parece contestar, o ser la defensa de mi inconsciente a uno de sus argumentos, que conscientemente comparto). Y porque –a rose is a rose is a rose– transcribir es traicionar es traducir.

Fue perturbador, el encuentro con Mariana D. Varios clichés atacó durante la charla, con una virulencia casi candorosa; ahora mismo contabilizo dos, provisionalmente, que anoto en orden decreciente de vanidad herida, aunque creciente de pertinencia filosófica: un traductor es un escritor (yo pensaba que sí, o al menos, que algunos lo éramos, pero… no comments); no hay verdad, solamente versiones tentativas, “verdades personales” (el ejercicio de la filosofía la ha precavido contra esta convención relativista, casi tan difundida como el psicoanálisis silvestre). Advertencia a considerar, viniendo de quien viene. Sí, fue perturbador, el encuentro, y lo prueba mi sueño (¿esa misma noche?).

TRANSCRIBIR. Accedo a la Fuente, pauta última de la traducción fiel. Sé que ese libro es la fuente y que podré contrastar pasajes de una o varias o todas mis traducciones (quizá sólo de una, que las condensa o representa a todas).

Algún bibliotecario, ahora invisible, me lo habrá entregado cuando entré, si es que entré aquí respetando una cadena de causas y efectos. Tal vez encontré, ya abierta sobre la mesa, la Fuente, y no dejo escapar la oportunidad.

Esto pasa en una especie de biblioteca. No sé si está, toda ella, consagrada a “juicios” como el mío, o si la Fuente es atesorada aquí como por casualidad, entre volúmenes banales, como una especie de carta robada. No es un recinto venerable, no insinúa la infinitud de las bibliotecas soñadas de la literatura: sala de lectura de dimensiones mediocres, como un aula o una oficina pública con varias mesas enchapadas en fórmica, tubos fluorescentes, ningún libro en las paredes blancas y peladas, ambiente ascético, escolar.

La Fuente es un volumen grueso, de hojas blancas, satinadas, los bordes apenas amarillentos. Se diría un libro editado durante la segunda mitad del siglo XX: un poco más o un poco menos viejo que yo mismo. La puesta en página es densa, con abundantes notas al pie. Lo hojeo con impaciencia. Tengo que apurarme. Voy encontrando las entradas (no es seguro que sea del sueño de donde traigo esta imagen tan practicable, que evoca un diccionario) que me probarán, de una vez y para siempre, si tomé las decisiones correctas. La verdad –no dejo de saberlo, incluso en el sueño– es inaccesible: pero al parecer se ha hecho conmigo una excepción, y se me permite consultar la Fuente por única vez. De allí viene, supongo, este sentimiento de clandestinidad: hojearla a escondidas, de apuro, con miedo de que el tiempo no alcance para sacarme todas las dudas.

No investigo para una traducción en curso: tan sólo tengo el derecho de verificar si traduje bien, o si, al contrario, irremediablemente, me equivoqué. La escena tiene entonces algo de póstumo, de juicio final; absolución o condena es todo lo que puedo esperar: ni corrección, ni enmienda, ni fe de erratas.

Es un juicio secreto a todo o parte de mi pasado de traductor. ¿Quedará entre la Fuente y yo? Comparezco ante mi propia consciencia.

TRAICIONAR. Y sucede, duda tras duda, algo que en el sueño resulta terriblemente angustiante, un abismo bajo los pies, una catástrofe filosófica, pero que al despertar se troca mágicamente en alivio. Si fuera cierto, me quitaría de encima un peso tan grande, el peso que todo traductor trae sobre los hombros y que la conversación con Mariana D, secretamente, agravó (la palabra, como se verá luego, es un homenaje): el libro de la verdad última, ese horizonte de tinta sobre papel, la fuente hecha código por virtud del sueño, no ofrece más que hipótesis discordantes, lo mismo de siempre, ninguna palabra definitiva.

No hay verdad de la traducción, o la verdad misma se descompone en múltiples tentativas conjeturales. El tribunal supremo se excusa o se declara incompetente.

La traducción es improbable, como ya nos lo temíamos, pero sus desaciertos e incertidumbres quedarán para siempre impunes.

El juicio final es una farsa.

Desnaturalizo, obviamente, lo que Mariana D haya dicho, cuando doy a dirimir –con nocturnidad, y de manera tan conveniente– la vieja querella en la corte del sueño, donde soy juez y parte. Sí, lo sé: ¡traición! ¿Pero acaso traicionar, como me recuerdan a menudo en el barrio, no es nuestro oficio? Ahora bien, ¿qué es lo que dijo, Mariana D?

CONVERSAR II. Justamente aquí vienen a enrarecer la grabación unos ruidos infames: “… por más que no la podamos ver”… (¿será eso lo que dijo?). Hay unos señores que se levantan de sus sillas, estrepitosamente, en la mesa vecina. Mariana D se ha echado hacia atrás y habla como para adentro mientras ellos parten comentando su reunión con voces altisonantes, en el entusiasmo de algún negocio concretado o prometido… No son traductores. Pero ella sigue hablando, entre los ruidos: “Porque yo creo… está mal dicho… la verdad existe…”. “…cuando vos trabajás con esa premisa… –últimas risas y efusiones de optimismo, hasta que terminan de irse de una vez, rumbo a la felicidad– … que la verdad transita por el lenguaje y entra en todos esos devenires que significan la traducción, y a la vez confiás en la filosofía como el instrumento para hacer visible la verdad, te empiezan a agarrar como unas palpitaciones que no se acaban, porque no podés deponer el deseo de que todo coincida. No podés deponerlo, o entonces no traduzcas filosofía, dedicate a otra cosa.”

Rompamos otra vez la cronología, aunque este retrato termine por resultar más bien cubista: más adelante en la charla salta algún viejo resorte del periodista que he sabido ser, y repregunto.

Esta cuestión de la “verdad”, que mencionaste más de una vez, y que es como mínimo inquietante… sobre todo de parte de alguien que traduce, y que escribe ficción. ¿En qué cuenta ponés esa verdad, de qué hablamos cuando hablamos de “verdad”?

–No hablamos de todo lo que se dice ahora, de lo que dicen Rorty y demás. Hay todo un discurso, que es el discurso de las ciencias duras, que tiene como modelo el paradigma, y que dice ahora esta verdad funciona, mañana cambia el paradigma y con él, cambia la verdad. Es todo un problema en el que no nos vamos a meter, pero digamos que yo estoy en contra de eso, creo que no sirve para pensar el mundo, porque caés en el relativismo que ya fue refutado hace un montón de años. Hay una dimensión que va más allá. Para decirlo muy básicamente, algo que trasciende lo inmediato del ahora, y que si querés está o construido por los hombres, o que hemos recibido por generaciones, o lo que sea. Yo no creo en Dios, no es una metafísica teológica. Pero tampoco soy una empirista, que dice: lo inmediato es lo que tengo a la mano, y no hay nada más. No: hay otras cosas, hay que construirlas, hay que pensarlas, para eso estamos, para pensarlas.

Hay que sostener –como una especie de tesis a defender, como se defienden tantas otras cosas– que eso existe. Y que, dentro de la traducción, que es nuestro tema, eso es un horizonte. En el caso de la traducción de literatura, el horizonte sería una especie de construcción de la verdad del estilo del autor. Es decir: ¿qué está haciendo, con esta lengua, qué está operando? Hay un texto de Marcelo Cohen en un librito sobre el tema [Música prosaica (Cuatro piezas sobre traducción)], donde incluye un texto que leyó en el Congreso de la lengua en Rosario. Él termina concluyendo que hay que hacer una teoría de la traducción para cada texto traducido. Yo creo que es perfectamente cierto. La teoría es una especie de aspiración a la verdad. Y esa teoría que hace el traductor cuando se enfrenta a Törless, o a lo que sea, es de alguna manera esto: pongamos en marcha el supuesto de que hay una verdad del estilo, de que hay una verdad –como hipótesis– que es lo que este autor está haciendo con su lengua o en su contexto, que hay una verdad de lo que este autor está operando.

NOMBRAR. Le pedí algo de la novela familiar, porque de pronto pensé que alguien llamado Dimópulos, en la Argentina, tal vez arrastrara desde la cuna la huella de un plurilingüismo como riqueza o como herida, los problemas de traducción como tributo congénito y acaso como destino:

“Soy una persona escindida en mil pedazos. Toda mi familia materna es gallega. Mi mamá nació en La Coruña. Hablaba con un poco de acento, en español, porque en esa época el gallego estaba proscrito. Pero tengo algunas frases de mi abuela, por ejemplo: “É de Deus como o can do crego”. Como el perro del crego, que es el clérigo, el cura. Quiere decir que hasta el perro, que todos se merecen algo: É de Deus como o can do crego. Yo soy casi primera generación de los dos lados, porque mi viejo nació en Argentina pero en su casa sólo se hablaba griego, él aprendió castellano en la calle. Hasta mis primos hablaban griego entre ellos, y con los padres. Yo pescaba dos o tres cosas, pero mi viejo nunca nos enseñó. No entender, para mí, era común. Me parece de lo más natural, no entender.”

–¿Te gustaba, no entender?

–Sí, evidentemente me gustaba. Tal vez por eso me fascina tanto estudiar lenguas. Creo que aprender una lengua es irse de viaje. Te vas de viaje a una gramática. Es como ser niño de vuelta y descubrir el mundo. Esto se dice así, aquello se dice asá… ¿Y la taza? ¿Y la ventana? Ahora estoy aprendiendo ruso, ¿cómo se dice esto en ruso? Para mí, no hay nada mejor. Probablemente haya algo genético en eso. Yo lo tengo asociado con cosas lindas, las tardes en casa de mis tíos griegos, la música de esa casa. Hay algo de esa música que realmente me fascinó. De ahí viene mi papá, y yo cargué con ese apellido: una vida deletreando. Cuando me fui a Alemania y me casé, me pasé a Magnus por un rato, porque allá la connotación de lo griego era tremenda. Pero acá podés tener cualquier apellido.

APRENDER. Normalmente, uno duda. De duda está hecho el oficio, todo el andar por los andamios de una traducción está hecho de vacilación y abismo. Pero en ciertas traducciones se llega a un nivel de inestabilidad que, o se torna insoportable, porque todo el texto está entre paréntesis –todo a la vez–, o bien uno da un paso hacia la locura, porque se sumerge en una especie de… no voy a escribir la palabra “fe”… pero una especie de confianza cuyo requisito es una cierta ceguera, sin la cual es imposible seguir avanzando. Se lo digo. “Eso lo podés trasladar a todos los niveles de la vida” –me responde–, “el volverte como ciego. Yo no veo, sé que no voy a ver nada ahí, y le doy para adelante porque no me puedo detener en el medio del camino. No podés detenerte en el medio de una traducción.”

–Uno espera que llegue otro momento –estoy hablando literalmente de párrafos, de páginas, de capítulos más adelante– que le revele si iba por buen camino, o si tiene que desandarlo todo.

–Yo me llevé una sola materia en el colegio secundario, en primer año, que fue latín. Un colegio de la UCA, un colegio muy humanístico donde leímos a Platón, la Odisea en primer año, la Ilíada en segundo… Tuve cinco latines. Hasta cuarto año tradujimos. Y en quinto, leímos la Eneida. En las pruebas de latín, que eran lo peor que había en el colegio, el profesor –que siempre fue el mismo y a quien adorábamos– decía eso que vos acabás de decir: “¿Vos tenés una oración que no podés resolver? Pensá que siempre la continuación del texto la va a iluminar…”. Estaba implícita esa idea. En algún momento llegás a resolverlo, pero no es en el orden textual. Y yo creo que eso a mí me quedó también. En cierto punto la traducción, todos estos años, es repetir esa escena, con la hoja de carpeta, los tres agujeritos. Lo tengo grabado en la cabeza: texto latino entre los corchetes, sujeto, predicado, objeto directo, y la traducción literal abajo. Y la angustia esa de la prueba de latín, ahora que uno se pone viejo y empieza a pensar de dónde viene… Volver a pasar la prueba. Con los autores que me tocaron, es realmente así.

–¿Se puede enseñar a traducir? ¿Qué pensás del modo en que se enseña la traducción en la Argentina?

–Aunque yo llegué a la traducción de manera autodidacta, me parece bien que exista una instancia en la que el que quiere estudiar, pueda hacerlo. El problema que se ve muchas veces en las formaciones académicas de los traductores –y esto me lo han dicho docentes de traducción– es que muchas veces los alumnos no leen literatura, no saben leer. ¿Y qué les vas a enseñar, entonces? Julieta Obedman me dijo que a ella le importaban dos cosas del traductor: una, que entregue a tiempo; otra, que sepa escribir en castellano: que conozca las herramientas de su propia lengua.

–Que conozca su lengua como un escritor conoce su lengua…

–Bueno, pero ahí hay una querella. Yo soy muy mala, en general –en el sentido de directa, de sincera– y en particular, por ejemplo, toda esa aspiración que tienen los traductores, quizá excelentes, de literatura, de que por ser traductores excelentes son escritores… Yo digo: NO. Hay una experiencia, si querés, que es la experiencia de la creación, precisamente porque la literatura no es escritura, porque el traductor puede ser un excelente “escriturario” –por decir así–, un trabajador de la escritura, que tiene una idea de su propia lengua, de sus propias herramientas, que trabaja muy bien la escritura y que puede entender qué está haciendo el original con la lengua de origen… Y eso sin embargo no lo convierte en lo que yo creo que es un autor. El concepto de la creación. Yo no soy posmoderna y no creo en esta idea de que todos los discursos ya se dijeron y que yo copio y pego. No: no todo se dijo, hay una experiencia que es la experiencia de la escritura, creativa si querés… la hechura de un libro, básicamente.

–Una experiencia de la imaginación, en el sentido más amplio de la palabra…

–Precisamente. Y que no es puramente lingüística. Entonces, la aspiración del traductor literario, excelente, maravilloso, a ser un escritor, está mal. Andá y escribí tus propios libros… Pero eso también depende de tu concepto de literatura, de escritura de ficción. Yo creo que la escritura de ficción es más que “escritura”, más que la creación de un estilo. Por ende, no puedo adherir a ese concepto de traducción. Claro que esto a mucha gente le cae horrible.

–Hace un rato dijiste: “Pensar la traducción como un género literario más”. Pero separás la traducción de la literatura… Y la literatura no es escritura, decís. Entonces, en la literatura hay géneros, como la traducción, que pueden ser cultivados de maneras diversas, desde roles diversos, no necesariamente por escritores…

–Exacto. Es un género en el sentido más llano del término. Es como la discusión sobre el español neutro. Todo el mundo se desgarra la vestiduras: que el español neutro no existe, que es un horror. Momento. También existe una especie de molde. Hay una autocensura –que uno conoce también por el periodismo, donde en cada medio y cada circunstancia hay cosas que pasan y otras que no pasan– que creo que también el traductor, cuyas traducciones tienen que circular por Iberoamérica, la hace solito, el pobre. En este sentido, está dentro de un género donde se escribe, en cierto punto, en “castellano neutro”. Lo quiera o no, lo acepte o no. Yo estuve en muchas mesas redondas donde la gente reivindica una “libertad” bastante improbable.

ESCRIBIR. El Saint-Moritz se ha vaciado… sólo quedamos el mozo atareado detrás del mostrador, Mariana D y yo, y los marcianos, que parecen haber iniciado su propio ritual de vibraciones. Le pregunto si piensa que la traducción aportó algo a su proyecto de escritura, y si cree que ese algo le fue benéfico.

“Yo creo que sí, para bien o para mal. En algún momento tuve que aceptar una cierta gravedad, en el sentido de lo grave, que era una voz que yo tenía instalada, y que se transforma en estilo de una forma u otra –eso es algo que va cambiando–. Pero a mí me costó asumir esa gravedad como proyecto de escritura personal. Y creo que la filosofía, pensándolo un poco en letras mayúsculas, aportó. Por otro lado, hay algo que tiene que ver con la precisión. Soy una lectora apasionada de Saer, de cuando yo tenía veinte años. Siento que me formé con las preguntas que se hizo Saer… Puedo estar a quilómetros de distancia de su escritura, pero la ambición era esa: “¿Qué está haciendo, Saer, acá?”. Cuando empecé con un proyecto de escritura propio, esa fue un poco la guía. Y el que me salvó… Yo leí primero a Saer y después a Onetti, y Onetti me salvó de Saer. Fue la espada de lo concreto… Aunque por supuesto Onetti es un gran estilista. Enorme. Pero no es “escritura”, para mí, no en el sentido francés del término. Saer fue la primera escuela, digamos, cosa que es muy emocionante: pensar que uno tiene un autor que no está generacionalmente tan lejos. Pero luego me di cuenta de ese grado enorme de contaminación que podía significar Saer, y lo que yo llamo “la trampa del estilo”. La trampa de la bella escritura. En algún momento me empezó a sonar una alarma y dije: esto es un problema, vos acá te perdés… Hay toda una generación de escritores, creo, que se pierde o se perdió en la trampa del estilo, con Saer. O con otros. Supongo que habrá pasado con Borges…

–Con Borges, con Cortázar, con Onetti, con Saer, con Aira…

–No digamos entonces el estilo, sino la “escritura”, en el sentido más francés. La trampa de la escritura: el libro armado alrededor de la escritura, que creo que Saer no lo tiene pero que muchos imitadores potenciales, o no, de Saer, sí lo tienen. Entonces creo que la traducción de filosofía viene a ayudar a esa destrucción de la escritura por sí misma. Empezar a pensar la ficción como un problema, pero no como un problema de la ficción sino como un problema de la realidad: yo tengo un problema, veo tal cosa, siento tal cosa, percibo tal cosa. Hay que resolverlo mediante la escritura de ficción. Y esa resolución no es escrituraria. Es a través de lo escrito, por supuesto. En ese sentido, yo siento que me salvé, para bien o para mal, de la tentación saeriana.

TRAICIONAR II (off the record). “[Fabián] Lebenglik, mi editor, me dijo que hay dos clases de escritores: los que sufren y los que no sufren. “¿Vos de cuáles sos?”, me preguntó. Yo soy la que sufre. Soy un obrero, no de la escritura, pero sí de la experiencia de eso que tiene que pasar cuando escribís: que es que te querés morir, que te podés tirar por el balcón, que te pueden pasar todas esas cosas cuando estás escribiendo, que no tenés vida, que no tuviste familia, que no hiciste un pomo, y no importa que no lo hiciste, que te vas a morir mañana, que nada tiene sentido. Todo eso, antes de la primera línea. Yo no soy nihilista, pero hay una cosa medio trágica, por decir así, que yo la asumí. Que la escritura significaba estar ahí. Y bancarte eso. Yo lo encontré a mi marido, pero era él o nadie. Porque nadie soportaría eso. Como a él le pasa algo parecido… –no igual, para nada– Él lo toma de otro modo, pero lo respeta, lo entiende, entiende esa angustia profunda, y esas ganas de destruirte tu vida “civil” por decir así. Comparado con eso, la traducción muchas veces es un oasis: sé lo que tengo que hacer, no va a haber ningún abismo, más que en términos del otro, y eso hay que reconocérselo: es un salvavidas. Pero estas últimas intensidades, te pido por favor…” <

- Por si algún lector de esta revista ansiara indicios de una lectura maravillosa según Mariana D, traduzco la contratapa del libro, probablemente tomada de su Introducción y reproducida en Amazon (sugestiva aparición de la palabra “verdad”, que ella usará más tarde):

“El griego, desaparecido de Europa después de las Grandes Invasiones, hizo un retorno espectacular en el siglo XV. Pero el entusiasmo de los humanistas por la lengua de Homero hizo olvidar la violencia de las resistencias que le opusieron los maestros escolásticos. Cuando Erasmo osó discutir la Vulgata latina en nombre de la “verdad” griega (1516), estalló públicamente el escándalo y Lutero lo adoptó como argumento para impugnar la autoridad de Roma, a tal punto que se acusó a los helenistas de hacerle el juego a la Reforma. El estatuto del griego se vio estrechamente ligado al del hebreo, la otra lengua sagrada rival del latín (el affaire Reuchlin). Para extirpar el mal de raíz, el concilio de Trento decidió imponer, finalmente, la legitimidad del latín bíblico (1545) y prohibir el acceso a las fuentes griegas y hebraicas, así como poner en la lista negra a los principales helenistas y a sus impresores. Los estudios griegos iban a quedar debilitados de manera perdurable en la Europa de la Contrarreforma. Al devolver a la vida las obras y los hombres que fueron sus actores, y al develar aquello que estaba realmente en juego, este libro reconstruye los dos siglos de esa batalla del griego, que sigue siendo un ‘punto ciego’ en la historia de la cultura occidental.” [El subrayado es mío.] ↩︎